BIM.ExecutionPlanning: epiche, pattern e usi del modello

Lo so, da quando è iniziata l’emergenza sanitaria sto scrivendo pochissimo (a parte i consigli di lettura del lunedì), ma credo tutti i liberi professionisti sappiano come si configura una crisi del genere: le giornate scivolano via in conference call, riunioni di coordinamento, revisione delle offerte e nel cercare di portare rassicurazione, empatia e conforto […]

Lo so, da quando è iniziata l’emergenza sanitaria sto scrivendo pochissimo (a parte i consigli di lettura del lunedì), ma credo tutti i liberi professionisti sappiano come si configura una crisi del genere: le giornate scivolano via in conference call, riunioni di coordinamento, revisione delle offerte e nel cercare di portare rassicurazione, empatia e conforto a clienti e collaboratori. Come dicevo nella mia webcast del 9 aprile, stiamo tutti combattendo e stiamo tutti in difficoltà. Chi sostiene il contrario mente. Oppure è sociopatico. In entrambi i casi, state alla larga, perché usciremo da questa crisi solo neutralizzando predatori e bugiardi.

Tutto questo per dire che so di stare scrivendo poco, ma spero mi perdonerete. Sto tenendo tantissime lezioni ma, come sapete, non è nel mio carattere relegare ciò che faccio alle sole porte chiuse dell’aula.

Ecco quindi qualche riflessione a margine del corso che è partito sabato 18, durante il quale stiamo muovendo i primi passi verso la produzione di un BIM Execution Plan per un modello che serva davvero.

Lo spunto progettuale per la realizzazione del BIM Execution Plan riguarda l’edilizia scolastica, tema che è stato al centro dell’attenzione di ben altri luminari italiani del BIM e di cui personalmente io non sono esperta.

La necessità di riconfigurare i nostri spazi, per quanto sollevata da numerosi progettisti, non è condivisa da tutti. A lezione mi sono limitata a presentare due divergenti punti di vista, ma hanno fatto sentire la loro voce anche architetti molto diversi tra loro come Cucinella e Fuksas.

1. I primi passi

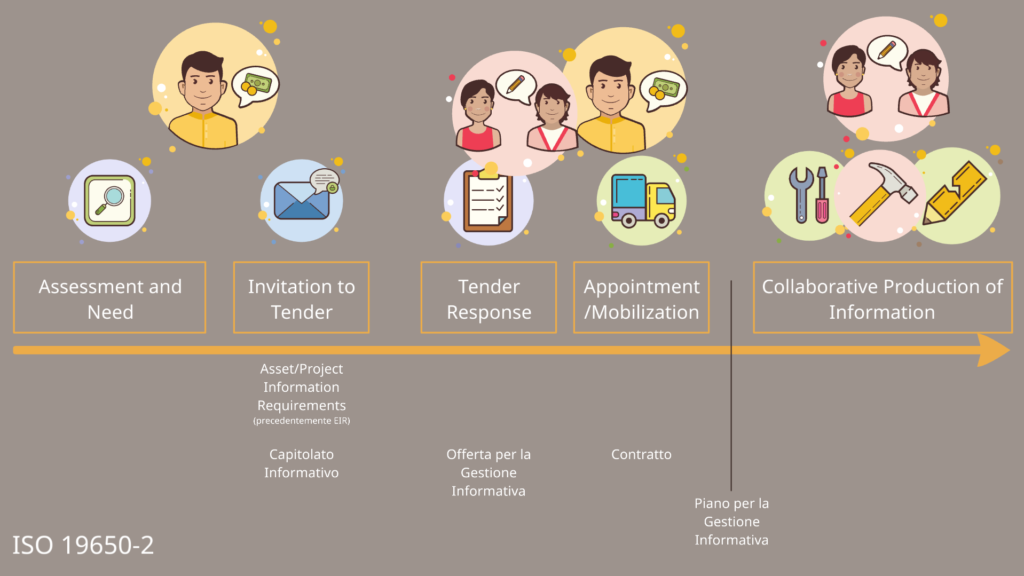

La teoria nella definizione di un processo BIM vorrebbe che sia il cliente a fare il primo passo, con una definizione del bisogno e un capitolato informativo d’appalto (Asset Information Requirements nel caso di un edificio esistente, secondo la ISO 19650, o Project Information Requirements nel caso di una nuova costruzione).

Sempre più spesso si sta verificando uno scenario in cui i “documenti BIM” vengono realizzati, soprattutto nelle prime fasi, da consulenti che operano slegati dal progetto progettuale e che utilizzano template più o meno validi. Questo, nella definizione degli obiettivi e dei processi che conseguono, determina uno scollamento tra il modello e le sue effettive potenzialità di utilizzo.

La codifica di model purpose ragionevoli all’interno della ISO 19650 era stata probabilmente il contributo più significativo della norma, per quanto limitati alla prospettiva del cliente e, quindi, non comprendenti numerose applicazioni di analisi.

Per un approfondimento sul concetto di uso del modello, vi richiamo la solita bibliografia interna al blog.

- Una sequenza di quattro articoli riepilogativi dell’approccio nelle varie nazioni:

- L’approccio della ISO 19650, in cui il concetto è ulteriormente approfondito parlando di model purpose: https://www.shelidon.it/?p=7427.

Esistono però due problemi connessi a questo schema mentale e a questo modo di procedere:

- La definizione degli obiettivi non tiene conto degli interessi di tutti gli stakeholder;

- La definizione degli obiettivi così come realizzata dal cliente, anche nella migliore delle ipotesi, richiede un ulteriore lavoro di analisi.

Parto dal secondo punto.

1.2. Obiettivi di progetto e usi del modello

Ad una definizione degli obiettivi, è necessaria un’analisi più profonda per declinare quali sono le ricadute della richiesta sul modello. Abbiamo preso un esempio molto semplice, ovvero la richiesta di un modello che possa essere inserito all’interno di un database degli immobili (obiettivo definito Asset Register, nella ISO 19650).

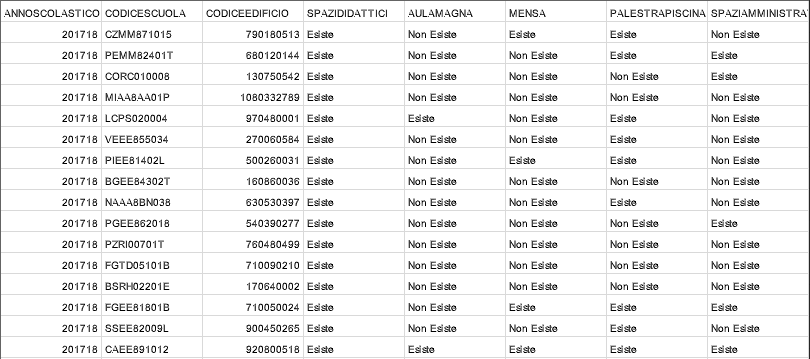

Sul sito del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, nella sezione Open Data, ci sono pacchetti di dati relativi nello specifico all’edilizia scolastica:

- Elenco e localizzazione degli edifici scolastici attivi;

- Presenza di macro-ambiti funzionali (palestra, mensa, …);

- Raggiungibilità degli edifici (mezzi pubblici, scuolabus, …);

- Uso di origine e data di costruzione degli edifici;

- Superfici e volumi degli edifici;

- Presenza di vincoli (idrogeologici, sismici, …);

- Ambiente e area scolastica;

- Tipologia di riscaldamento;

- Accorgimenti per il superamento delle barriere architettoniche;

- Accorgimenti per la riduzione dei consumi energetici;

- Accorgimenti per la protezione dai rumori;

- Certificazioni e documenti relativi alla sicurezza.

Andando ad analizzare queste tabelle una per una, ci si rende conto che i dati si possono rozzamente suddividere in tre categorie:

- Informazioni che provengono da una piattaforma informativa territoriale e che possono essere utili a informare il progetto, ma che difficilmente trovano spazio nel modello informativo di un edificio;

- Informazioni che hanno una stretta relazione con l’edificio e che:

- informano il progetto, trattandosi di una riconversione, ma…

- …devono essere restituiti al database, una volta aggiornati.

- Informazioni indipendenti, slegate dall’ambiente costruito, come ad esempio l’anno scolastico di pertinenza.

Alcuni dei dati che ricadono nella seconda categoria, ci aiutano a individuare almeno una disciplina di appartenenza: è il caso, ad esempio, della sezione che raccoglie dati relativi all’ambiente e all’area, in cui la maggior parte dei campi costituiscono informazioni di contesto (la vicinanza con una discarica o con industrie inquinanti, cimiteri, radiazioni elettromagnetiche) ma che richiede ad esempio di indicare – in caso di area non sicura – se l’accesso all’area di pertinenza dell’edificio scolastico è dotato di piazzola adeguata e se è recintato. Si tratta di informazioni che è possibile fornire solo con un coinvolgimento informativo delle sistemazioni esterne ed è possibile individuare, in modo diretto, quali categorie del modello disciplinare vengono coinvolte dall’uso. Ma questo sarà un problema per la lezione successiva.

1.1. Obiettivi per tutti gli Stakeholder

L’operazione svolta fino a questo punto costituisce un’interpretazione: partendo dalla generica richiesta di un modello che potesse dialogare con un database del patrimonio edilizio, si è fatta una ricerca, individuato il database e a valle di questo è possibile individuare discipline, categorie e loro caratteristiche informative.

Si tratta di uno scenario fin troppo frequente.

Ragionare in modo più consapevole significa interrogarsi sulla rilevanza degli obiettivi informativi non solo per il cliente finale ma per tutti gli stakeholder, ovvero per tutti coloro che avranno necessità di relazionarsi con il modello.

È in questo contesto che recuperiamo una parte del framework Agile, ovvero quella relativa a epiche e user stories.

In particolare, siamo partiti da uno schema di formulazione standard per le epiche, ovvero il classico schema:

Prima di poter fare delle ipotesi sui desideri e gli obiettivi di uno stakeholder, però, è necessario profilarlo e questo è particolarmente rilevante soprattutto quando non si conosce le parti in causa al processo. Bisogna accertarsi che il prodotto (nel nostro caso, il modello) sia efficace e abbia le caratteristiche giuste.

I due gruppi di lavoro stanno sviluppando profili e storie, in questo momento, e condivideremo con voi il risultato.

Voglio però approfittare della calma tra una lezione e l’altra per condividere con tutti qualche ragionamento in più.

2. Pattern e analisi geospaziali

Tra i dati disponibili sul sito del ministero, alcuni ci consentono di effettuare un’analisi tipologica sugli edifici in sé, ma si tratta di un progetto parallelo di cui vi parlerò in altra sede.

Altri dati ci consentirebbero per un’analisi più raffinata sulle relazioni tra gli edifici e degli edifici con il contesto, sul loro collegamento con le direttrici di trasporto principali.

Una delle ipotesi che si stanno affacciando, parallelamente allo scenario della riconfigurazione degli edifici, è lo scenario della decentralizzazione. Si sta parlando di questo quando si ipotizza di riconvertire altri edifici, ma anche quando si ipotizza di alternare lezioni in presenza e lezioni on-line, con ambienti domestici e strutture di sostegno nell’ambiente di lavoro che diventano centro di formazione gravitanti intorno all’edificio principale ma a tutti gli effetti delocalizzati.

Per chi ha familiarità con il lavoro di Christopher Alexander (ne ho parlato sia nella webcast sull’interior design che in uno dei consigli di lettura del lunedì), lo schema si avvicina pericolosamente ad alcuni dei suoi pattern, in particolare l’idea di una città il cui tessuto incoraggi la nascita di una rete per momenti di apprendimento (#18 – Network of Learning, #43 – University as a Marketplace, #85 – Shopfront Schools, #80 – Children’s House).

2.1. Network of Learning

In a society which emphazises teaching, children and students – and adults – become passive and unable to think or act for themselves. Creative, active individuals can only grow up in a society which emphazises learning instead of teaching.

Alexander riprende il pensiero di George Dennison (The Lives of Children) e, in maggior misura, di Ivan Illich (De-Schooling Society):

The alternative to social controlling through the schools is the voluntary participation in society through networks which provide access to all its resources for learning. In fact these networks now exist, but they are rarely used for educational purposes.

2.2. University as a Marketplace

Simile, ma con un più marcato ruolo della struttura centrale è il suo pattern #43, che ipotizza la creazione di un’università basata su una struttura meno rigida e maggiormente inclusiva del classico campus.

The image which best described this kind of setting is the image of the traditional marketplace, where hundreds of tiny stalls, each one developing some specialty and unique flavor which can attract people by its genuine quality, are so arranged that a potential buyer can circulate freely, and examine the wares before he buys.

L’effetto architettonico dell’idea è simile a quello del pattern precedente.

Make the university a collection of small buildings, situated along pedestrian paths, each containing one or two educational projects. Make all the horizontal circulation among these projects, in the public domain, at ground floor. This means that all projects open dierectly to the pedestrian path, and that the upper floors of buildings are connected directly to the ground, by stairs and entrances. Connect all the pedestrian paths, so that, like a marketplace, they form one major pedestrian system, with many entrances opening off it.

Il pensiero, che nasceva per l’università di Eugene nell’Oregon, viene qui portato oltre e mescolato al pattern precedente, suggerendo che l’obiettivo sia l’integrazione di questi padiglioni con il tessuto urbano e, nuovamente la decentralizzazione del tessuto.

Physically, the university marketplace has a central crossroads where its main buildings anmd offices are, and the meeting rooms and labs ripple out from this crossroads – at first concentrated in small buildings along pedestrian streets and then gradually becoming more dispersed and mixed with the town.

Food for thoughts.